[ Publié / Modifié il y a

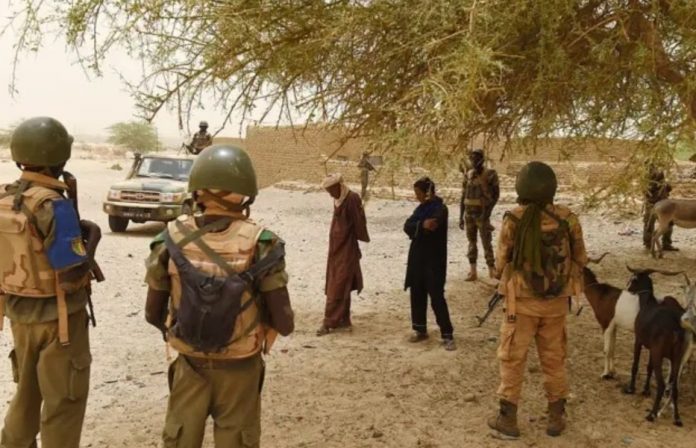

Alors que la CEDEAO prépare une force régionale pour combattre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest, les régimes militaires du Mali et du Burkina Faso continuent de refuser toute coopération. Ces deux pays, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), misent sur leur partenariat militaire avec la Russie, sans résultat tangible face à la progression des groupes djihadistes.

Farabougou, une nouvelle défaite pour Bamako

Le village de Farabougou, dans la région de Ségou au Mali, est devenu ces dernières années un symbole des limites de l’État malien. En août, il est tombé une nouvelle fois sous le contrôle de combattants affiliés à Al-Qaïda. L’armée s’est repliée, laissant les habitants sous la coupe des assaillants.

Les djihadistes ont imposé leurs règles : collecte d’impôts, restrictions sociales, contrôle de la vie quotidienne. Ce scénario confirme une réalité : malgré les promesses du colonel Goïta et le soutien militaire russe, les forces maliennes ne parviennent pas à sécuriser durablement le centre du pays.

La Russie, plus présente que jamais, mais sans résultats

Depuis le départ de la France, le Mali et le Burkina Faso ont fait le pari de la Russie. Les paramilitaires de Wagner, désormais intégrés à une nouvelle structure baptisée « Africa Corps », sont officiellement installés dans les deux pays.

Mais les résultats se font attendre. Les attaques djihadistes continuent, les pertes civiles et militaires se multiplient, et la peur gagne du terrain. Plusieurs experts estiment que la présence russe renforce surtout l’influence politique de Moscou, sans modifier en profondeur l’équilibre sécuritaire.

La CEDEAO veut une riposte collective

De son côté, la CEDEAO tente d’apporter une réponse commune. Les chefs d’état-major de la région se sont réunis fin août à Abuja pour définir les contours d’une force antiterroriste. Effectifs, financement, renseignement : l’objectif est clair, créer un outil militaire crédible pour appuyer les États les plus exposés.

Mais le Mali et le Burkina Faso ont boycotté cette rencontre, préférant rester en dehors de toute initiative portée par la CEDEAO. Ce choix traduit une stratégie d’isolement, au risque de laisser le terrain aux groupes armés.

Le Niger, une attitude plus ouverte

Contrairement à ses voisins, le Niger, également membre de l’AES, a envoyé un représentant à Abuja. Sa participation, même symbolique, montre une volonté d’ouverture. Niamey semble conscient qu’aucun pays du Sahel ne pourra, seul, vaincre des organisations aussi mobiles et transfrontalières.

Washington revient dans le jeu sahélien

Parallèlement, les États-Unis multiplient les signaux de rapprochement avec les juntes. Washington a récemment annoncé de nouveaux projets économiques, la relance de discussions sécuritaires et même la création d’une chambre de commerce au Mali.

Après une période de fortes critiques, l’administration américaine semble privilégier le réalisme : coopérer avec les régimes en place pour éviter un effondrement sécuritaire. Pour Bamako, c’est une opportunité de diversifier ses alliances au-delà de Moscou.

Un isolement dangereux

Malgré ces nouveaux partenariats, une question reste entière : sans coopération régionale, comment contenir les katibas djihadistes qui frappent du Mali au Burkina, jusqu’au Niger ?

En misant tout sur l’AES et la Russie, et désormais en ouvrant la porte aux États-Unis, Bamako et Ouagadougou se ferment à la seule initiative réellement collective : celle de la CEDEAO. Un choix qui pourrait, à terme, les isoler davantage et aggraver la vulnérabilité de leurs populations.

Le Niger, en acceptant de dialoguer avec ses pairs, envoie un autre signal : celui d’un pragmatisme politique qui reconnaît que la lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée qu’ensemble.

F. Kouadio

Cap’Ivoire Info / @CapIvoire_Info